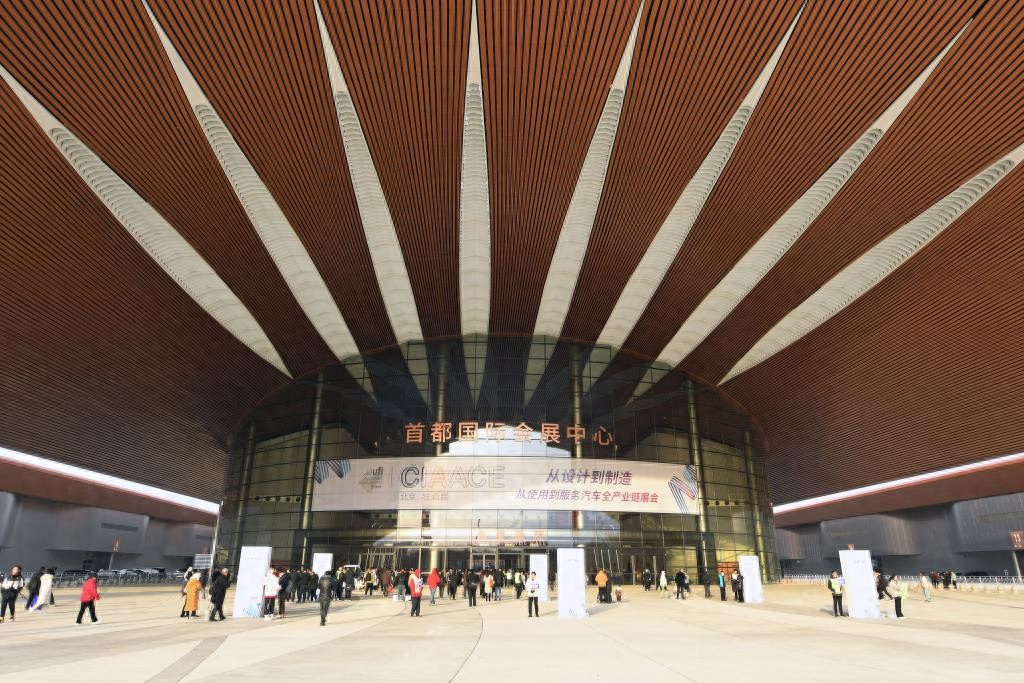

首都国际会展中心惊艳亮相,紫金丝带造型流光溢彩,61万平方米展馆综合体震撼全场

新华社于 2 月 27 日在北京发了一则电文,记者是吉宁和陈旭。曲维好在首次亮相的首都国际会展中心驻足,他已有在京参展近 20 年的经验,此时他不由发出感慨:“太大气了!真没想到展馆会这么炫酷漂亮!”

2 月 21 日,第 36 届中国国际汽车用品及设备展览会暨中国国际新能源汽车技术、零部件及服务展览会顺利举行。历时 3 年建设的首都国际会展中心揭开了神秘面纱。参展商曲维本来做好了洽谈业务的计划,第一天业务还没开始谈,他就先拿出手机对展馆不停地拍摄。

首都国际会展中心外景。新华社记者任超 摄

这座以“紫金丝带”为外观造型的巨型建筑群是首都单体规模最大、功能最完善的综合型会展场馆。在阳光照射下,它流光溢彩。总建筑面积约 61 万平方米的展馆综合体采用鱼骨式排列。9 座展馆如丝带般舒展延伸。21 万平方米室内展厅与配套设施无缝衔接。举目望去,登录厅前的旗帜猎猎飘扬,巨幅展板也在那里。这些旗帜和巨幅展板与金色的外立面相互映照,共同构成了极具国际范儿的视觉符号。

新馆进行首展首秀,吸引了将近 7000 个品牌,展品超过 8 万种,首发首展的新品接近 6000 种。在汹涌的人流里,有好奇前来探营的观众,也有期待促成业务的客商。

记者跟随曲维好踏入展馆,“科技感”迅速袭来。数字导航系统以及数字人等场馆设施展现出“智能 +”的强大力量,它们能提供指引服务并给出商务信息。智能巡检机器人在各个场馆线路进行巡逻,能够实时掌握场馆的人流和物流情况。餐饮、休息、停车等配套服务也都具备,一应俱全。

国内的展会参加了不少,海外的展会也参加了不少。这一次的展会,论设施,感觉非常棒;论服务,感觉也非常棒。停车非常方便,展馆之间都有便捷的连廊,从这些方面可以看出是用心做了设计。我们希望在这里多约约老朋友,也希望在这里结交新朋友。

展厅内有众多品牌的汽车,还有产业链产品,它们同台竞技,吸引了观众的目光。展厅外,业界人士在现场进行讨论,并且洽谈业务,气氛十分热烈。

2 月 21 日,观众在首都国际会展中心进行参观展览的活动。这是新华社记者任超所拍摄的场景。

在展会现场,记者遇到了参与展馆建设的工作人员。他们对来自展商和观众的赞许深感自豪。中建二局项目经理许成凯在现场驻足了很久,一个个拼搏工作的场景依然清晰地呈现在眼前。他们的工作用两个词来形容就是“巨量”和“精确”。在 3 年多的时间里,建设施工团队一直奋战不停。他们日夜兼程,在高峰期时现场有超过 3000 人同时进行作业。负责的施工区域累计用工量达到了 3 万人次,从而高效地推动了工程的进度。

为更好体现“丝带”的飘逸与灵动,展馆造型和曲面结构各不相同,相邻板材的尺寸以及弧度皆不一样。施工团队借助三维建模来确保安装准确到位,屋顶内的空间管桁架相互交错纵横。焊接精度被严格控制在 0.3 毫米以内,许成凯指着屋顶讲道:“我们在空中建‘楼阁’,将数字化、智能化体现在施工的各个细微之处,以确保毫无差错。”

首展如同一场“大考”。我们接手场馆运营已经有半年时间了,这段时间既时间紧又任务重。团队的时间表细致到了每天,一定要把工作做在前面,以此来确保展会能够顺利进行。首都国际会展中心执行总经理季青表示,为保障首展顺利进行,在政府的指导下,团队一方面花大力气进行招商招展工作;另一方面,在场馆运行方面,完善了停车场以及周边公交站的交通循环,增添了醒目的指引标识,优化了商务服务配套,想尽各种办法提升展商参展以及观众观展的体验感。

展馆规模扩大了,设施完备了,观展体验也很好,这让开门第一展收获颇丰。数据表明,首展首日吸引了大约 5 万名观众前来,参展商的各项商务指标都很出色。

展会结束后,记者拨打了曲维好的电话。他表示新场馆带来了新的气象。此次参展,他们与老朋友们一同交流了今年的行业发展趋势,并且也拓展了一些新客户,还约定明年再见。

今年上半年,据了解,首都国际会展中心已经安排了 7 场展会的档期。这些展会的签约面积超过 63 万平方米,它正逐渐成为会展资源的一个“引力场”。

顺义区区长崔小浩称,首都国际会展中心与中国国际展览中心(顺义馆)相邻而建。作为这两大场馆的所在区域,顺义区会推动场馆资源进行整合,主动吸引更多高等级的专业展、新兴展以及国际展在此落地。同时,不断把会展管理服务机制加以完善,促使场馆能实现多功能、多元化的利用,进一步提升会展产业发展的能级,让其成为北京国际交往中心建设中的又一张耀眼的名片。